| |

|

| Aquarien - FAQ |

- Fragen und Antworten (mehr für den Einstieg) -

|

| |

|

|

Einlaufzeit

|

Im Aquarium bilden sich über kurz oder lang Bakterien, die Abfallprodukte (Kot, Pflanzenreste, Futter)

verarbeiten. Diese Bakterien siedeln auf Substraten wie Pflanzen, Mulm, Bodengrund und auf dem Filtermedium.

Hierbei wird Ammonium/Ammoniak zu Nitrit und dann zu Nitrat umgewandelt. Dies nennt man Nitrifikation. Ob

mehr Ammonium oder mehr Ammoniak im Aquarium vorhanden ist, hängt vom PH-Wert des Wassers ab. Ein höherer

PH-Wert bedeutet mehr Ammoniakanteil und ein niedriger PH-Wert mehr Ammoniumanteil. Ammoniak ist für Fische

giftig. Durch Bakterien wird Ammoniak in fischgiftiges Nitrit (NO2) umgewandelt, das wiederum in

unfischgiftigem Nitrat (NO3) abgebaut wird. Nitrat darf aber eine gewisse Konzentration auch nicht

überschreiten, da er ansonsten auch Giftig wirkt.

Beim Einrichten müssen sich diese verschiedensten Bakterien erst bilden, um ihren Dienst zu tun. Dabei kommt

es meistens zu einem Nitritpeak (hohe Konzentration von NO2). Dies geschieht unterschiedlich schnell. Das kann

in 10 Tagen vorbei sein, kann aber auch 3 Wochen dauern. Darum den Erstbesatz in 4 Wochen einsetzen, vorher besteht

die Gefahr, dass die Fische sterben. Ich selber besetze die AQs erst in 3 Monaten. Je saurer das

Wasser umso länger dauert die Einfahrzeit, da der fehlende Ammoniakanteil die Bildung von Nitrit verzögert. Um die Bildung

der Bakterien zu beschleunigen sollte eine langsame Belastung (Abfallprodukte) des Wassers erfolgen. Das geht

z.B. mit Flockenfutter für Fische, aber aufpassen, nur sparsam benutzen. Man kann aber auch Bakterien in das

neue Aquarium einbringen in Form von Mulm und Filterschlamm eines eingefahrenen Aquariums, dies nennt man

animpfen. Eine weitere Möglichkeit wären Starterbakterien. Die Hersteller garantieren das Einsetzen von Fischen

in wenigen Tagen bis sogar innerhalb 24 Stunden. Doch meistens stimmt dies nicht. In der Regel werden dafür

passive Bakterienstämme verwendete. Dies sind Bakterien, die sich im Ruhezustand befinden. Die Aktivierung

dieser Bakterien dauert meistens mehrere Tage, unter umständen dauert dies genauso lange wie eine natürliche

Bildung. Starterbakterien der Firma Sölltec, die Baktinetten, halten was sie versprechen, denn diese bestehen

aus lebenden Bakterien-Reinkulturen.

Wichtig:

Die Nitrifikation kommt nur in Gang, wenn was zur Verarbeitung vorhanden ist, sprich eine Belastung vorliegt.

Schließlich brauchen die Bakterien was zum Fressen. Dies kann man eben mit Flockenfutter erreichen. Doch

sollte man dabei sehr vorsichtig sein und sparsam damit umgehen.

Bei auftretendem Nitrit kein Wasserwechsel machen. Erst wenn es im AQ abgebaut wird ist die Nitrifikation funktionsfähig.

Gilt natürlich nur für die Einfahrzeit und ohne Besatz.

Wassertests sollte man sich gleich besorgen, am besten Tropfentests. Die bekommt man günstiger in Kompletset

(Testkoffer) von JBL, Sera, Tetra. Tropfentests sind genauer als diese 5in1Teststreifen, darum werden diese

Teststreifen salopp gesagt, Ratestäbchen genannt.

Wenn man zum Anfang testet, reicht NO2 völlig aus, dieser sollte nicht messbar sein. Die wichtigsten Tests,

die man braucht, sind KH, PH, GH, NO2 und NO3. Nur so kann man bei Besatzvorschlägen einem weiterhelfen.

Das Aquarium ist ein biologisches System was Naturgesetzen unterworfen ist. Beim Einlaufen müssen sich nicht

nur Bakterien zwecks Nitrifikation bilden, sondern auch der Nährstoffhaushalt muss ausgeglichen sein. Wenn

Pflanzen erst angewachsen sind pendelt sich der Verbrauch an O2, CO2, NO3, Fe, Amonium usw. ein. Bis es soweit

ist, bedarf es seine Zeit. Gerade in den Anfängen laufen diese Prozesse sehr instabil ab, so dass dieses System

schnell kippt. Denn jede Veränderung des Systems (Düngung, Fischbesatz, Pflanzen) bringt es durcheinander,

darum auch immer eine allmähliche Anpassung. Setze ich zu früh zu viele Tiere ein, die natürlich auch gefüttert

werden müssen, bringe ich dieses instabile System viel schneller zum kippen (durch zu starke Belastung). Jetzt

ist es sehr schwer Korrigierungen durch zuführen, da viel zuviel Ursachen in Frage kommen.

Das ganze gilt noch mehr für kleine oder filterlose Becken. Meine Aquarien z.B. laufen mit Filter schon 3

Monate ein, wenn kein Notfall vorliegt. Solche Aquarien laufen wesentlich stabiler in ihrer Gesamtheit, kaum

bzw. keine Algen. Probleme treten auf Dauer wesentlich weniger auf.

|

weiterführende Links:

Nitrifikation 1 |

| Nitrifikation 2 |

| Nitrit |

| Ammonium |

| Mulm |

| Schlamm |

| ein neues Aquarium starten |

Baktinetten

|

| zum Anfang |

Aquarienpflege

|

Bestimmte Routinearbeiten sollten in einem normal laufendem Aquarium einmal

am Tag durchgeführt werden:

- Fische -> füttern, Allgemeinzustand überprüfen, erkennen Verhaltensauffälligkeiten, Futterzustand checken

- Kontrolle von Temperatur

die Woche durchgeführt werden:

- Wasserwechsel -> ca. 25 - 30 % des Nettowasserinhalts

- Pflanzenkontrolle -> bei Bedarf auslichten, Anzeichen von Nährstoffmängel

- Entfernung von Algen an Scheiben (wenn notwendig)

- Mulm im Aquarium lassen und nicht entfernen. Darin siedeln Bakterien, die für die Nitrifikation wichtig

sind. Ebenso dient er auch als Puffer, vorbeugend gegen einem Säuresturz. In erster Linie wichtig bei einem

niedrigen oder keinem KH (SBV).

|

| zum Anfang |

Filterpflege

|

Der Filter sollte nur nach Bedarf gereinigt werden. Dies ergibt sich in erster Linie

durch nachlassen der Durchflussgeschwindigkeiten. Dafür können mehrere Ursachen in Frage kommen:

- abgeknickte Schläuche

Überprüfung der Schläuche, Knickstellen entfernen

- zugesetzte Filtermedien

Filterschwamm mit leichtem Druck im alten Aquarienwasser ausspülen.

Filterwatte bzw. -fließ austauschen. Durchspülen oder Ersetzen von Tonröhrchen

Wichtig:Max. 25 % der Filtermedien austauschen oder säubern,

da bei entfernen der Bakterien ein neuer Nitritpeak auftritt.

- zugesetzte Schläuche und Leitungsstücke

Dafür gibt es Schlauchbürsten, mit denen man

diese säubern kann.

|

weiterführende Links:

Verlustleistungen am Aussenfilterauslass

|

| zum Anfang |

Getier im Aquarium

|

Planarien:

Übertrieben viele wird man eh in Becken finden, wo keine Fische drin sind. Ansonsten wird es immer

wieder Planarien in Becken geben. Entweder man bringt sie sich durch andere Becken mit rein (Schwamm,

Pflanzen, Schläuche ect.) oder durch neu erworbene Pflanzen. Ich würde aber behaupten, dass viele nicht

mal mitbekommen, das sie Planarien haben.

Bei mir erledigen die Otos die Planarien, das soll aber nicht heißen, sich gleich Otos zu kaufen, andere

machen es auch. Es stimmt schon, dass sie unter bestimmten Umständen schädlich sind. Es wird berichtet,

dass sie Fischeier und Garnelen befallen können. Eine Möglichkeit ist, sie mit Flubenol unterdosiert zu

bekämpfen, was aber unter Umständen gefährlich für Wirbellose (Schnecken, Garnelen) sein könnte.

Eine weitere Möglichkeit ist, sie mittels einer Falle zu fangen. Dazu benutzt man eine Dose, die im Deckel

oder Boden kleine Löcher enthält. In der Dose wird dann ein Stück Fleisch als Köder getan. Theoretisch kriechen

die Planarien in die Dose und die kann dann entnommen werden. Falle leeren, neu bestücken und wieder ins

Becken. Die Dose sollte spätestens nach einem Tag entleert und neu bestückt werden. Bei dieser Methode

werden aber die Planarien nicht ausgerottet, sondern die Population wird nur in Grenzen gehalten.

Die effektivste Methode ist, das Becken neu einzurichten und zuvor zu desinfizieren. Ebenso sollte das

Becken für ein paar Tage trocknen. Ein starker Zuwachs von Planarien geschieht in der Regel durch zu viel

Futter.

Wichtig: Tiere einfach zerquetschen und im AQ lassen

bringt nicht viel. Die Vorderteile sind Regenerationsfähig. Je nach Konstitution können sich auch die anderen Teile regenerieren.

Erfahrungen:

Wo ich meine ersten Planarien entdeckt habe, war ich auch unruhig. Hat sich aber mittlerweile gegeben.

Massiv sind sie bei mir nur in fischleeren Becken aufgetreten. Zum einem im 25 Literbecken beim einlaufen

und zum anderem in meinem 54er leeren Becken, was vorher als Quarantänebecken diente. Dieses Becken war

zu dem Zeitpunkt überbesetzt mit dem Besatz vom 123er. Ich habe das Becken nach dem Rücksetzen leer ohne

Pflanzen, kein Licht nur mit Bodengrund, Heizstab und Filter laufen lassen. Innerhalb von 2 Wochen hatte

ich eine Planarienplage und ich meine auch eine Plage. Die Frontscheibe war Tag und Nacht mit weißen

"Punkten" übersäht. Habe nichts weiter unternommen und nach ca. 3 Wochen waren nur noch vereinzelnd ein

paar Planarien zu finden. Letztendlich habe ich es desinfiziert und alles schön austrocknen lassen. Werde

es erst demnächst wieder in Betrieb nehmen.

In meinem 25er sind nach dem einsetzen von LG2 nie wieder Planarien gesehen worden. Denke zwar nicht,

dass sie weg sind, bloß sobald sie sich blicken lassen werden sie bestimmt gefressen, ebenso die Nematoden

aus dem Filter und die Wasserflöhe, die sich munter vermehrt hatten.

In der Biologie ist es meist so, dass bei einem Überangebot von Nahrung und guten Lebensraum eine Population

sich explosionsartig ausbreitet, zum Beispiel Lemminge, Wanderheuschrecken, Marienkäfer, Mäuse und Ratten.

Diesen Überhang von Individuen vernichten in relativ kurzer Zeit sämtliche Nahrungsvorräte und die Population

bricht ein. Genauso ist es wohl in meinem 54er passiert. Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass sich ein

optimaler Parameter verschlechtert, eben die Nahrung. Da es fast unmöglich ist Planarien auszurotten, sollte

man auf die natürliche Regulierung bauen, zumindest wenn keine unmittelbaren Gefahren auftreten. So hält

sich zwar immer eine Population Planarien im Becken, aber eben mit einer verträglichen Individuenzahl, die

nicht erwähnenswert wäre. |

weiterführende Links:

Planarien von Mathias Teucke |

| Planarien 1 |

| Planarien 2 |

Planarien 3

|

|

Nematoden:

Nematoden gibt es auch als Parasiten, die sich in den Därmen von Fischen schädigend wirken z. B.

Fräskopfwürmer. Diese wird man aber kaum im Becken frei beweglich zu sehen bekommen. Die andere Form,

lebt hauptsächlich im Filtersubstrat bzw. im Bodengrund und sind sehr Lichtscheu. Es passiert aber öfter

mal, dass sie vom Filter ins Becken gespült oder von Bodenbewohnern aufgewirbelt werden. Sie sind völlig

ungefährlich und werden auch ab und an als Futter gesehen. Konnte selbst beobachtet, wie ein LG2 so ein

Teilchen verspeist hat. |

Zitat aus: http://home.t-online.de/home/schume/biobilder/wurm.htm

Speziell Nematoden sind gegenüber Sauerstoffmangel sehr resistent, was sich auch an der Besiedlung

hochbelasteter Bereiche zeigt. Nematoden sind dabei Bakterienfresser, Detritusfresser und fakultative Räuber.

Ihre direkte Beteiligung am Abbauprozeß ist unbedeutend, aber durch Auflockerung fördern sie den aeroben Abbau.

Außerdem tragen sie durch Fraß erheblich zur Schlammreduktion bei.

© Dr. Judith Schulz-Menningmann |

weiterführende Links:

Nematoden (parasitär lebend im Fisch) |

Nematoden im Filter

|

|

Fischegel und Schneckenegel:

Da fehlen mir die Erfahrungen, sollten aber schnellstmöglich entfernt werden. Fischegel heften sich an der

Oberfläche von Fischen. Befallene Tiere können mit einer Salzlösung beträufelt werden, dann fallen sie ab. |

weiterführende Links:

Fischegel 1 |

| Fischegel 2 |

| Fischegel 3 |

Schneckenegel

|

|

Libellenlarven:

Sie werden häufig durch Pflanzen und Wurzeln (selbst gesammelte) eingeschleppt. Je nach Art können sie mehr

oder weniger Schäden an Fischen und deren Brut anrichten.

Libellenlarven leben räuberisch. Mit einer Fangmaske erbeuten sie ihre Beute. Diese schnellt blitzartigartig

hervor. Libellenlarven sind Lauerjäger. Je nach Art verstecken sie sich im Pflanzengewirr oder am Boden

zwischen Pflanzen, Mulm oder Bodengrund. Libellen werden in zwei größeren Gruppen unterschieden, Klein- und

Großlibellen. Großlibellenlarven tarnen sich unter Umständen mit abgestorbenem Pflanzenmaterial.

Findet man Libellenlarven im Aquarium, sollten diese so schnell wie möglich entfernt werden. Die Larven aber

nicht töten. In Deutschland stehen diese unter Naturschutz. Übergangsweise in ein Schraubglas machen und im

nächstem Teich, Weiher oder ähnlichem freilassen. Da sie über mehrere Jahre das Larvenstadium durchleben,

stellt es kein Problem da, sie auch im Winter, notfalls im Eisloch, frei zulassen.

|

Großlibelle

(voll ausgebildet) |

Kleinlibelle

(voll ausgebildet) |

|

|

Großer Blaupfeil

(Orthetrum cancellatum) |

Becher-Azurjungfer

(Coenagrion puella) |

|

weiterführende Links:

Libellenlarven

|

| zum Anfang |

Wasser weicher und sauer machen, aber wie?

-Einfluß von KH, GH, PH, CO² und LF-

|

Ich versuche einmal, auf einfache Art und Weise den Zusammenhang von KH, GH, PH, CO²

und LF in der Aquaristik sowie deren Einflussnahme auf weiches und saures Wasser zu erläutern.

Dazu zuerst einmal die Definitionen:

- KH: Die Karbonathärte beinhaltet alle Karbonate und Hydrogenkarbonate im Wasser, die eigentlich SäureBindungsVermögen heißen müsste.

- GH: Die Gesamthärte des Wassers beinhaltet die Kationen von Calcium und Magnesium.

- PH: Säuregrad, ist ein Maß für den Gehalt von Säuren und Laugen im Wasser.

- CO²: Neben Sauerstoff das zweite Gas im Wasser. Ist ausschließlich Dünger für Pflanzen im Aquarium.

- LF: Die Leitfähigkeit zeigt den elektrischen Leitwert an und zwar wieviel elektrische Teilchen (Ionen) im Wasser enthalten sind. Je

höher die LF umso härter das Wasser, da Härtebildner die größte Menge der Ionenbildner ausmachen. Dies bezieht sich auf die

Süßwasseraquaristik. Im Meerwasser ist gelöstes NaCl vorhanden, welches einen hohen Leitwert ergibt. Dies hat aber nichts mit

der tatsächlichen Härte zu tun.

Eine direkte Beziehung besteht zwischen KH und PH. Ist die KH hoch ist der PH meistens auch hoch. Möchte ich nun den

PH senken, geht dies nur durch vorherige Senkung der KH. Dies ist eine Gesetzmäßigkeit, woran man nichts ändern kann. Das lässt

sich allein dadurch erklären, dass ja die KH auch SäureBindungsVermögen (SBV) genannt wird. Sie bindet also die Säure im Wasser.

Ein niedriger PH heißt ja nichts anderes, als dass das Wasser sauer ist. Wenn ich jetzt also eine Säure dazu gebe, würde zuerst

die KH niedriger bevor sich der PH senken lässt. Eine niedriger KH heißt nicht automatisch, das sich auch der PH senkt, sondern bildet

die Vorraussetzung, das man den PH senken kann. Eine Ausnahme macht CO², worauf ich später noch mal eingehen werde.

Also muss ich erstmal die KH senken. Nachfolgend möchte ich die technischen Methoden erläutern, wie man Wasser

weicher machen kann.

Osmoseanlage:

Durch solch eine Anlage kann man Wasser herstellen, welches eine KH und GH von 0 hat. Der PH liegt um 7 und die LF je nach

Anlage zwischen 10-50 µsm. Hierbei wird das Leitungswasser durch eine Membran gepresst, wo sämtliche Kleinstteilchen hängen

bleiben. Angeschlossen wird sie an einen Wasserhahn. Die Anlage ist sehr wartungsarm. Nach Gebrauch wird die Membran einfach

gespült und vielleicht einmal im Jahr gewechselt. Durch Messen der LF wird man merken wann.

Der Nachteil: für 1 Liter reines Osmosewasser werden je nach Anlage 2-4 Liter Abwasser produziert, was natürlich die Wasserrechnung

in die Höhe treibt. Die Osmoseanalage sollte öfter in Betrieb genommen werden, da ältere Membrantypen von Bakterien zerfressen

werden könnten. Viele Anlagen müssen zusätzlich über ein Spülventil gespült werden. Ebenso wird je nach Anlage ab 30 bis 380

und mehr Liter Osmosewasser pro Tag hergestellt. Die Durchsatzmenge am Tag macht auch den Preis der Anlage aus, der um die

100 € plus/minus anfängt.

Vorteile sind geringe Wartungskosten sowie die Entfernung von Schadstoffen wie Salzen, Schmutz, Pestiziden, Bakterien,

Viren und Silikaten. Sie muss nicht wie bei einem Ionenaustauscher regeneriert werden. Somit fällt ein Benutzen von

gefährlichen Chemikalien weg, wie es sonst bei Vollentsalzern üblich ist.

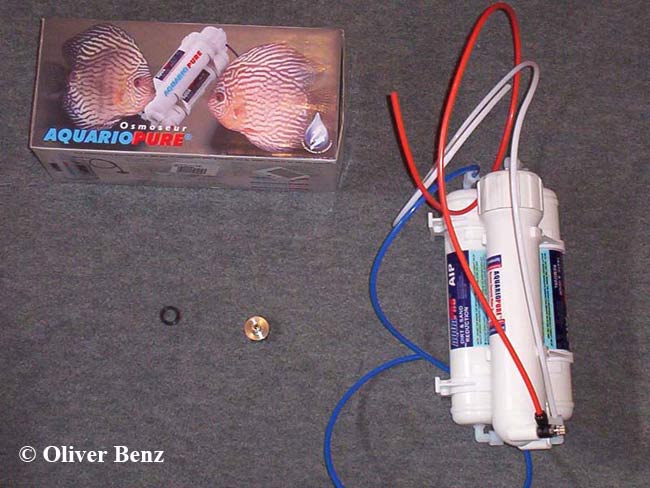

Hier könnt ihr eine UOA sehen:

So sieht es aus, wenn sie angschlossen wird:

Hier die Schläuche zum Auffangen einmal des Permeat = Osmosewasser (hier weißer Schlauch) und des Abwassers (hier roter Schlauch):

Ionenaustauscher (Voll (Kati + Ani)- und Teilentsalzer (Kati)):

Hierbei werden mittels Kunstharzen die entsprechenden Härtebildner absorbiert. Der komplette Ionenaustauscher besteht aus zwei

Säulen. Einmal dem Kationenaustauscher (Kati) und einmal dem Anionenaustauscher (Ani). Der Kati entfernt Karbonate und

Hydrogenkarbonate und der Ani Nichtkarbonate wie z.B. Sulfate. Der Kati wird an einen Wasserhahn angeschlossen und der

Ani an den Kati. Das Leitungswasser läuft also zuerst in den Kati und von dort in den Ani. Das aus dem Ani kommende Wasser

hat jetzt eine KH und GH von 0. Man kann den Kati auch alleine benutzen, aber nicht den Ani. In diesem Fall werden die positiv

geladenen Ionen (Ca+, Mg+, Na+, Ka+) gegen H+ ausgetauscht. Haben die Kunstharze ihre Sättigung erreicht, müssen sie regeneriert

werden. Dabei halten die Kunstharze des Ani in der Regel doppelt solange wie die des Kati. Der PH ist meistens auch schon recht

sauer, was aber nicht lange vorhält. Die Senkung des PH geschieht durch CO², was sich beim Durchlaufen bildet. Entweicht dieser,

pegelt sich der PH zwischen 6,5 und 7 ein. Eine nachträgliche Feinregulierung bleibt also nicht aus. Ebenso kann sich soviel CO²

sammeln, dass bei einem übermäßigen Wasserwechsel, Fische Probleme mit der Atmung bekommen. Durch die starke Sättigung von CO²

können sie schlechter CO² an das Wasser abgeben. Somit kann auch kein Sauerstoff aufgenommen werden. Fische kommen somit in Atemnot

und hängen an der Wasseroberfläche, ähnlich den Symptomen einer Nitritvergiftung oder Sauerstoffarmut. In solch einem Fall einfach

eine Membranpumpe einschalten und Wasserwechsel machen. Um dem Vorzubeugen, sollte man das Wasser eine Tag stehen lassen bzw. mit

einer Membranpumpe eine Stunde belüften.

Der Nachteil ist die Regenration, da sie mit etwas Aufwand verbunden ist. Man arbeitet mit Säuren und Laugen, welche nicht ganz

ungefährlich sind.

Es gibt noch eine andere Form des Ionenaustauschers, der aus einem Mischbettharz besteht. Dieser besteht aus nur einer Säule,

in der beide Harze vermischt sind. Er kann somit auch nicht regeneriert werden, da beide Harztypen unterschiedlich regeneriert

werden müssen. Nach dem Verbrauch muss das Mischbettharz komplett ausgetauscht werden.

Den Ionenaustauscher direkt ans Aquarium mittels Tauchpumpe anschließen würde ich nicht. Die Gefahr, dass der gesättigte

Ionenaustauscher das gesammelte "Härtekonzentrat" wieder abgeben würde, wäre mir zu groß.

Hier könnt ihr sehen wie der Kati funktioniert:

So sieht es aus, wenn man die Regeneration des Kati durchführt:

Link:

Ionenaustauscher (Regeneration eines Kati)

destilliertes Wasser:

Wird in der Regel industriell hergestellt. Die private Herstellung wäre zu aufwändig. Wird in Baumärkten und Supermärkten

angeboten. Der Preis liegt zwischen 1,20 € bis 2.50 € je 5 Liter. Destilliertes Wasser wird mittels Wasserdampf hergestellt.

Das heißt, Wasser wird erhitzt bis es verdampft. Dieser Wasserdampf wird dann aufgefangen und kondensiert.

Dieses Kondenswasser hat dann eine GH und KH von 0. In der Regel aber wird das "destillierte" Wasser aus dem Handel aus

industriellen Vollentsalzern hergestellt. Wie oben erwähnt ist die Verfahrungsweise einfach zu teuer. Für die Aquaristik spielt

das aber keine Rolle.

Je nach Verfahrensweise der Hersteller ist das Wasser von besserer oder schlechterer Qualität.

Torf / Torfkanone:

Eine der einfachsten und auch billigsten Methoden ist, das Wasser mit Torf weicher zu machen. Dazu wird Torf als Filtermedium

verwendet oder auch nur im Filterstrumpf (alternativ Damenstrumpfhose) im Becken. Ebenso kann man das Wechselwasser mit Torf

vorbehandeln, halt mit besagtem Filternetz. Torf hat außerdem den Vorteil, Verpilzungen entgegen zu wirken, besonders

wichtig bei Laich und offenen Wunden von Fischen. Ebenso verfärbt Torf das Wasser gelblich, welches wiederum die Farben

der Fische leuchtender erscheinen lässt. Der Nachteil von Torf ist, dass er erschöpft und demzufolge erneuert werden muss.

Der Erschöpfungsgrad hängt ebenfalls von der Qualität des Torfes ab. In Zoofachgeschäften kann man Torfgranulat zu diesem

Zweck kaufen, was aber doch recht teuer wird auf die Zeit. Ich benutze Ballentorf (150 l = 8,49 Euro) aus der Gartenabteilung

des Baumarkts. Wichtig ist, dass der Torf keine Düngemittelzusätze enthält. Am besten den Torf vorher mittels Tropfentests

(PH, KH, GH, PO4) auf Eignung testen.

Für kleine Becken ist es aus Platzgründen schwierig, ein Filternetz ins Becken zuhängen bzw. im schon kleinen Filter

als Filtermedium zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich mir eine Torfkanone gebaut. Das Prinzip ist ganz einfach. In

ein Plastikrohr wird Torf eingefüllt und das Wasser läuft mehr oder wenig langsam durch. Das aufgefangene Wasser hat

je nach Torfqualität eine KH von 1 und kleiner. Ebenso wird die GH um ein wesentliches gesenkt. Der PH beträgt um die

4,5 - 5.

Torfkanone im Einsatz:

Auf dem folgendem Bild kann man sehen wie Torfwasser im Gegensatz zu destilliertem Wasser aussieht:

Link:

Bau einer Torfkanone

Soweit habe ich nun die Härte des Wassers angesprochen. Nun möchte ich noch auf die PH-Senkung eingehen.

Bei allen Methoden stellt man sehr weiches Wasser her. Im Aquarium kann der PH auf natürliche Art weiter fallen, durch

vorhandene Säure. Diese entsteht nämlich z.B. durch die Nitrifikation oder durch Abgabe von Huminsäuren von Wurzeln.

Die Bindung durch KH ist ja nicht mehr gegeben. Um dies dann aber gezielt zu machen, müssen Säuren zugeführt werden.

Die unkomplizierteste Art dem Wasser Säure zuzuführen wäre mit Torf, Wurzeln, Erlenzapfen oder Eichenextrakt

(ähnliche im Handel erhältlichen Mitteln). Wobei Torf, Eichenblätter, Erlenzapfen und Wurzeln die natürlichste

Form der Säurezugabe wären. Allen gemeinsam ist, das sie Huminsäuren enthalten. Dazu kann man jetzt z.B. Torf

im Filter oder Filtersäckchen nutzen, da man relativ wenig benötigt. Die KH ist nicht oder kaum noch vorhanden.

Die Menge muss man ausprobieren. Die Methode mit der Torfkanone schafft einen dauerhaften PH zwischen 6 - 6,5.

Alle anderen müssen je nach Bedarf fein eingestellt werden. Bei den so genannte "PH-Minuspräparaten", z.B.

Eichenextrakt, sieht es da schon anders aus, da sie oftmals Phosphorsäure enthalten. Sie senken zwar auch den

PH, es kann aber passieren, dass sich was anderes ändert. Im schlimmsten Fall gibt es dann ordentlich Algen

wegen dem Phosphat. Der Einsatz von Fertigprodukten unserer lieben "Equipmenthersteller", egal welche, führen

nur bedingt zum Erfolg. Denn ist die KH im Ausgangswasser bzw. Aquarium über 5, wird sehr viel davon benötigt.

Das muss ja auch immer wieder geschehen, wenn ein Wasserwechsel ansteht. Man sollte auch daran denken, wenn

man solche Mittelchen im Laden kauft. Darin liegt aber wohl das größte Anliegen der Hersteller.

Theoretisch könnte es zu einem Säuresturz kommen, so was habe ich in der Praxis noch nie gehört, da der vorhandene

Mulm im Aquarium den PH puffert. Darum auch immer schön Mulm im Aquarium belassen. Unter Berücksichtigung dieser

Tatsache ist es auch kein Problem, ein Aquarium mit einer KH und GH von 0 zu fahren. Erst damit ist es auch

gewährleistet, dass man PH-Werte von 5,5 bis 6 haben kann.

CO² und die PH-Senkung

Eine Besonderheit ist der Einsatz des CO² zur Senkung des PH. Dies ist eine Ausnahme, wo die KH nicht gesenkt werden muss.

Die KH und der PH ergeben ohne Beeinflussung von Säure den CO² im Wasser. Doch da viele Wurzeln im Aquarium haben sowie

Laubblätter, PH-Minuspräparate oder Torfprodukte nutzen, kann man Säure kaum ausschließen. Doch reicht auch schon eine

kleine Messungenauigkeit des PH im Kommabereich aus, um unbrauchbare Angaben des CO² zu bekommen, sollte diese dann

rechnerisch erfolgen.

Link:

Berechnung von CO²

Beispiele bei Veränderung des PH um 0,1:

| |

Bsp. 1 |

Bsp. 2 |

Bsp. 3 |

Bsp. 4 |

| KH |

15 |

15 |

15 |

15 |

| PH |

7 |

7,1 |

7,2 |

7,3 |

| CO² |

43 |

34 |

27 |

21 |

Beispiele bei Veränderung des KH um 1:

| |

Bsp. 1 |

Bsp. 2 |

Bsp. 3 |

Bsp. 4 |

| PH |

7 |

7 |

7 |

7 |

| KH |

10 |

11 |

12 |

13 |

| CO² |

29 |

31 |

34 |

37 |

Sollten Messungenauigkeiten vorliegen, was bei den Messmethoden in der Aquaristik nicht so selten ist,

kann der Einsatz von CO² schädlich ausfallen. Darum kann man nur mit einem Tropfentest sicher den CO²-Gehalt bestimmen.

Wenn man bedenkt, das CO² nur Dünger für Pflanzen ist, die nicht mehr als 10 - 15 mg/l benötigen, und ein Wert über

20 mg/l kritisch für Fische werden kann, sollte man genau wissen, was man da macht. Als Feinregulierung bei einer

niedrigen KH kann man es schon verwenden, da man nur wenige Blasen benötigt um den PH zu senken. Bei einer hohen

KH kann man den PH auch senken. Bloß werden dann viele Blasen benötigt, wodurch auch der CO²-Wert stark ansteigt.

Den PH mit CO² zu senken wird sehr häufig verwendet. Viele gehen dann auch davon aus, das sie weiches Wasser haben, doch

das stimmt nicht.

Fazit:

Weiches Wasser und saures Wasser sind zwei verschiedene Dinge. Die beteiligten Größen stehen einseitig im

Zusammenhang. Weiches Wasser kann, muss aber nicht sauer sein. Saures Wasser ist weich, wenn kein CO² im Spiel ist.

Im Aquarium kann der PH auch auf natürliche Art weiter fallen, durch vorhandene Säure. Diese entstehen z.B. durch die

Nitrifikation oder durch Abgabe von Huminsäuren von Wurzeln. Weiches Wasser ist also die Vorraussetzung um es saurer

zu bekommen. Darum:

- Senkung der KH

- Senkung der PH durch Feinregulierung durch Säure z.B. Torf, Eichenblätter, CO²

Eine Ausnahme besteht beim Einsatz von CO².

- Senkung der KH nicht Notwendig

- Vorsicht bei der Dosierung

Nebenwirkung: Fische können Probleme bei der Atmung bekommen,

wegen zu starker CO²-Sättigung (diskutierter Grenzwert: 20 mg/l)

Unter natürlichen Bedingungen sind saure Gewässer durch Huminsäuren

angesäuert (Zerstörung der KH) und somit auch weich. Daraus kommt auch die oft verbreitete Meinung, das weiches Wasser

gleich sauer ist. Doch ist dies nicht der Fall. In Aquarien sieht es oft anders aus als in der Natur, da der technische

Einsatz ein ganz anderer ist. Die Methode muss ein jeder für sich entscheiden, auf alle Fälle sollte man die Eigenheiten

kennen.

|

| zum Anfang

|

Ich hoffe, dass ich Einigen helfen konnte. Bei Fragen oder Ergänzungen kann man mich jederzeit

kontaktieren. E-Mail

|

|